为落实立德树人根本任务,促进学生全面发展,深入推进市级特色学科和校本课程、地方课程建设,加强学科融合,2025年4月20日,泰安长城中学组织师生走进大汶口,开展社会实践活动。

本次活动由泰安长城中学课程中心牵头,历史、语文、生物、地理、政治、英语六个学科部分教师和2024级部分学生参加。师生们集中参观了大汶口遗址博物馆。各学科老师还结合学科建设的需要,带领学生实地考察大汶口古石桥与中国传统村落山西街村,深入挖掘大汶口文化的内涵,将其与学科内容融合,形成了具有学科特色的实践成果。

语文教研组开展“石碑寻古,探秘大汶口文化”主题实践活动,组织学生参观大汶口遗址,重点观察记录现存石碑的位置、形态、材质、雕刻内容等信息,探究解读石碑上的文化符号。通过实践,引导学生感受大汶口文化底蕴,增强对中国古代文明的认知和传承意识,提升社会实践和团队协作能力。

历史教研组师生参观大汶口遗址博物馆,感悟先民智慧与传统文化的魅力。走进古镇渡口明石桥和山西会馆体会明清时期经济繁华,感受历史沧桑。学生们深入了解家乡历史文脉,领略齐鲁文化底蕴与特色,激发了他们对传统文化的热爱与崇敬之情。

生物教研组师生们认为,大汶口遗址的厚厚土层中埋藏着丰富的生物活化石。种植、采集、猎鱼、饲养等生业活动,满足了大汶口文化时期先民的基本生存。科技考古检测显示,当时先民已使用粟、黍、栝楼根、小麦族、葛根、百合等原料酿造麯酒。此外,学生还认识了园区内多样的植物种类,了解了汶河独特地理环境形成的湿地生态系统。

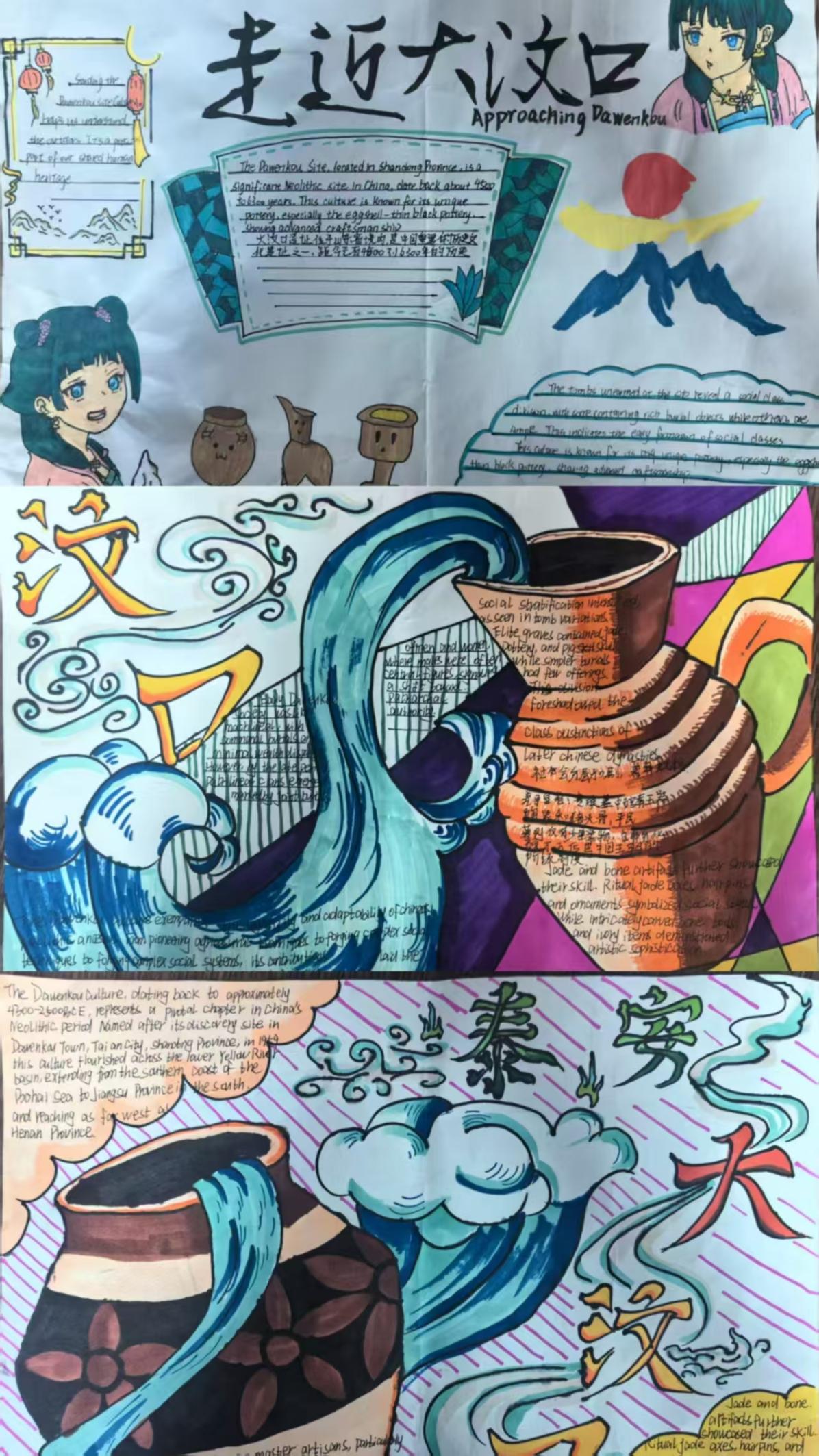

英语教研组围绕“文明对话”主题开展学科活动。通过英语手抄报与考古手绘结合,生动展现先民智慧;以现场英语解说讲述陶器文化与氏族历史,落实“用英语讲好中国故事”的育人目标。

地理教研组以科技赋能,开展跨学科实践与文化沉浸体验活动,将地理环境分析、历史文明演变和非遗传承深度融合。学生在活动中掌握了冲积平原、聚落选址等地理知识,更通过动手实践与互动探究,深入理解了中华文明“多元一体”格局的形成过程。

政治教研组组织模拟政协社团,围绕“文化保护与传承”开展实践调研。同学们结合人民政协职能,通过观察文物展陈、访谈工作人员,分析大汶口文化保护现状并模拟撰写提案;在体验陶艺制作、研讨文明脉络中,深化对中华文明连续性的理解,探索文明传承路径,增强文化自信与民族共同体意识,激发同学们传承优秀传统文化、担当民族复兴使命的责任感。

“首课负责制”研究小组在大汶口文化遗址博物馆开展“触摸文明根脉,凝聚文化自信”主题“知行”特色首课实践活动。依托博物馆“海岱曙光”展览与遗址公园实景,课程以五大主题模块,引导青年学子于史前聚落遗址、陶器文物、古建技术中探寻中华文明起源,感受中华文化生生不息的传承力量。

师生们师生们探寻古文明,对话五千年,了解史前先民的生活情景与智慧,溯源悠悠汶河水,探究生态环境对史前文明的影响,深刻认识到中华文明的辉煌及其对人类文明的重大贡献。

此次实践活动推动了学校特色学科、校本课程和地方课程的建设,激发了师生们爱家乡爱祖国的情感。大家纷纷表示,今后将争做中华遗产的保护者、中华文明的诠释者和中华文化的传播者,为弘扬中华优秀传统文化贡献自己的力量。

撰稿:课程中心 审核:办公室

联系方式:

联系方式: